Tess文章

广交会上的这一幕,让我这个老外贸原地凌乱了

01

昨天是广交会三期第一天。因为一个客户最近要买牛仔裤,我顺便去逛了逛。

大约两个小时就找到了合适的供应商,剩下的时间去其他馆随便看看。没想到,我很快就被一个奇怪的场景震住了。

从99届广交会到138届,第一次见到这样的阵仗。

在一个刷证才能进入、装修最豪华、外商密度最高的展馆里,我看到两家特别的展位:

从海报到产品介绍,几乎全是中文。

更有意思的是,其中一家企业并非小公司,而是上市公司。

他们的展板上写满了“国家标准起草单位”、“军民融合”、“高新技术企业”,仿佛在汇报政绩,而不是在卖产品。

我站在那里看了几分钟,心里只冒出一个问号:

他们到底是来展示实力,还是来完成某种任务?

他们的海报,是给谁看的?

以我浅见,纯中文的展位,显然不是给外商看的。

很多人不知道,想参加广交会并不容易。

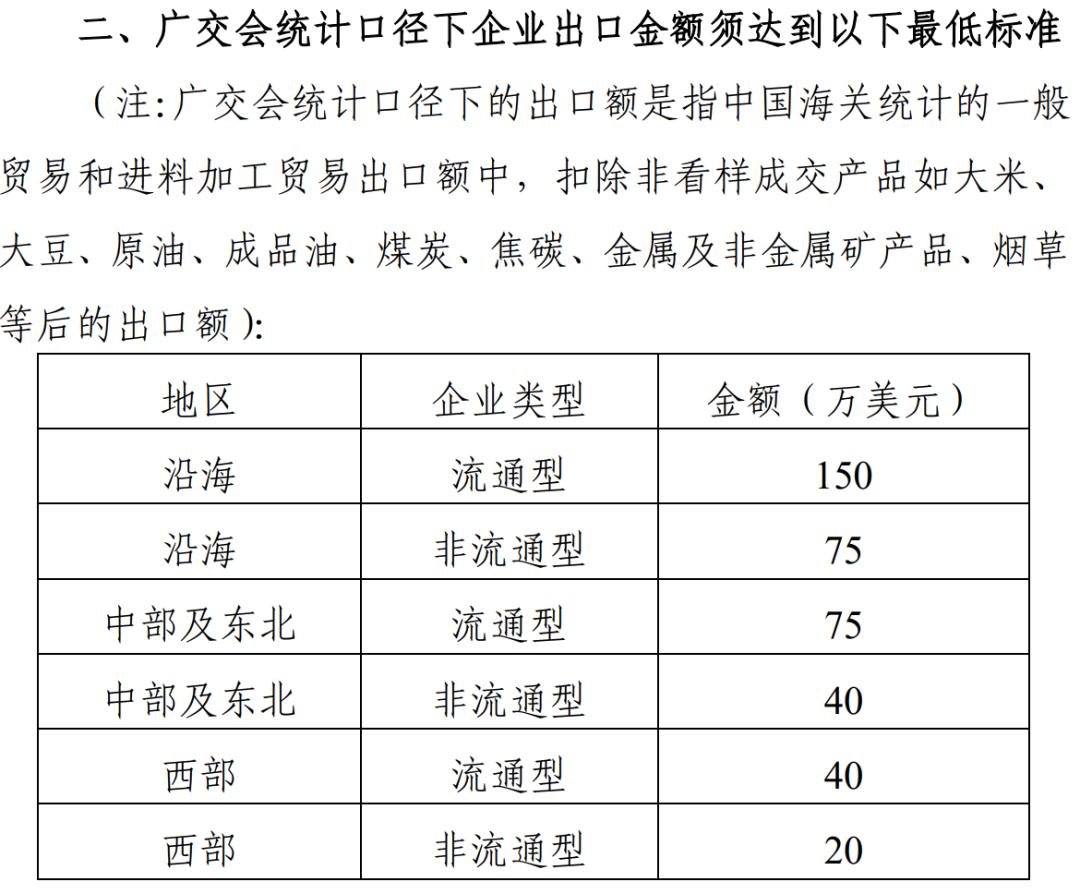

根据官方规定,企业必须在海关出口统计口径下达到最低出口额标准。

沿海地区生产型企业要75万美元,贸易型企业要150万美元。(信息来源:https://www.zs.gov.cn/attachment/0/369/369834/1855890.pdf)

实际上,在外贸发达的珠三角,企业参展的门槛要远远高于政府制定的标准。

因为当地太多外贸企业了,符合要求的太多了,只能择优选择。

这意味着,没有出口记录或出口额不达标的外贸初创企业,哪怕业务能力再强,也进不去。

而恰恰是这些被挡在门外的外贸创业人,他们才是真正在和海外客户谈判、懂市场规则、会讲买家语言的人。

他们每天写开发信、改报价单、跑展会、搭建供应链、熬夜对接不同时区,其外贸经验远超一般的外贸业务员,但他们却因为还没积累到“统计口径的出口额”,被制度无情排除。

反过来,一些主营国内项目的企业,因为曾有过几笔代工出口,对外贸知之甚少的企业轻松拿到了展位。

于是,我们看到了广交会上那些装修华丽却满是中文的展位。

我当时好奇地问其中一个展台的工作人员:

“你们的海报为什么全是中文?老外能看懂吗?”

对方笑了笑,说:

“第一次来,没经验。”

我心想,真正做外贸的人,即便没参加过广交会,也一定知道广交会是什么。

做外贸不知道广交会,就像大学毕业生不知道“知网”一样不可思议。

还记得那个顶着“博士”头衔、一直营销“学霸人设”的流量明星吗?

当他无意间透露出不知道“知网”是什么的那一刻,人设瞬间崩塌。

所以我的疑问是:

这些装修全中文的参展企业,他们真的做过外贸吗?

他们真的在意这次面对全球买家的机会吗?

广交会是中国通向世界的窗口。

但如今,这扇窗口的制度设计仍停留在旧时代,以数据为门票,以指标为荣誉。

而外贸的现实,早已彻底变了。

全球买家更分散,交易方式更灵活,信息渠道更扁平。

有力推动中国出口的人,往往是那些没有资格参展的创业者。

改革的方向其实并不复杂,比如:

-

建立创新型外贸企业专区,以产品力与沟通力为标准,而非出口额;

-

允许创业型公司挂靠地方产业带或商会,通过评审获得展位;

-

让广交会重新回归“交易”的本质,而不是“统计”的展示。

一个展会若想让世界看到中国真正的外贸力量,只要让那些会思考、会表达、能成交的人参与进去,才能获得好的效果。

只有这样,才能体现“Canton Fair, Global Share”这几个字的真正含义。

当广交会不再只是存量企业的橱窗,而能成为增量外贸人的舞台,那才是它重新焕发生命力的时刻

祝真正的外贸人在未来都能获得进馆展示自己的资格。